《源氏物語》歷來被譽為japan(日本)版《紅樓夢》。但在原著之中,作者紫式部因不堪其悲而無法詳寫源氏之逝世,他從遁進佛門到分開人世的經過的事況被一筆帶過。而在千年之後,法國女作傢瑪格麗特·尤瑟納爾用本身的想象,借著日式物哀傳統,補足瞭源氏令郎生前最初的故事。

原作者丨[法]瑪格麗特·尤瑟納爾

摘編丨肖舒妍

《源氏令郎最初的戀愛》這篇短篇小說出自法國作傢瑪格麗特·尤瑟納爾(Marguerite Yourcenar,1903-1987)的短篇小說集《西方故事集》。《西方故事集》取材於中國、印度、japan(日本)和東歐(歐洲人古典概念中“西方世界”)的神話、汗青和傳說,並從中發掘出深入的哲理意義。

尤瑟納爾盼望借《源氏令郎最初的戀愛》彌補原著的留白,或許至多激發讀者思慮:借使倘使由紫式部自己來寫,她會如何講述這個故事的序幕?

紫式部的開頭已不成知曉,但尤瑟納爾筆下源氏令郎最初的戀愛,卻統籌瞭日式物哀之美的敘事傳統與東方陳舊童話的經典構造。

《西方故事集》,作者:“是啊,”添柴的時候吃飯,帶尖刺入肉去了,痛苦溫柔睚眥裂嘴。這手吸血。[法]瑪格麗特·尤瑟納爾,譯者:段映虹 譯,版本:上海三聯書店,2021年2月

以下內在的事務及插圖均選自《西方故事集(插圖版)》一書,已獲出書社受權刊發。

源氏令郎最初的包養戀愛

源氏剛過瞭五十誕辰,這位以風騷多情而名震亞洲的光華令郎,發覺包養到是時辰面臨逝世亡瞭。他的第二位老婆紫夫人,盡管為他所摯愛,卻也飽嘗不忠的熬煎,她曾經跟那些在艱巨多變包養管道的人生中博得莊嚴的人們一路往生,先於他往到天堂。源氏曾經記不清她淺笑的樣子容貌,還有她嗚咽之前歪曲的臉,他為此痛心不已。他的第三位老婆三公主,已經與一位年青的親戚私通,就像他年青時也曾詐騙父皇,與一位正值妙齡的皇後有過私交。統一出戲在人世的舞臺上周而復始,不外他了解,這一次輪到他飾演的隻能是一個老者的腳色瞭,與其這般,他寧可飾演鬼魂。於是他斥逐財富,安頓仆從,預備前去“鹿哥啊!”玲妃看著不以為然魯漢。他早已命人在山腰上建造的一處隱居之所渡過餘生。他最初一次穿過京城,侍從隻有兩三個赤膽忠心的仆人,他們不情願分開他,從而離別本身的芳華。天氣尚早,婦人們卻已將臉龐貼在格子窗細細的簾子上。她們嘰嘰喳喳地高聲群情,說源氏照舊姿容俊美,這種情況令令郎的往意愈加果斷。

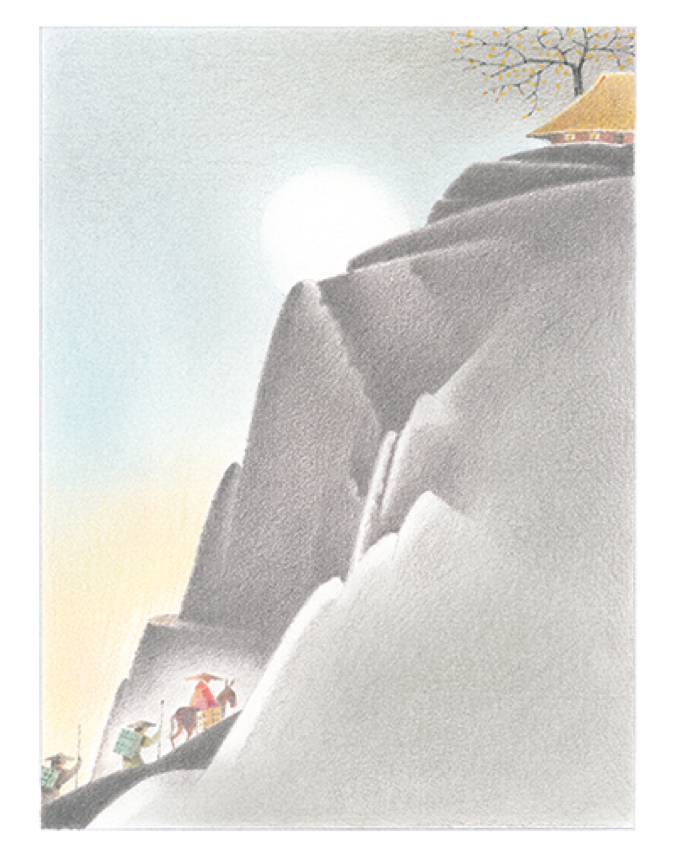

一行人花瞭包養網三地利間才抵達坐落於荒原之中的隱居地。那所房舍建於一株百年古楓之下;時價秋天,葉子從這棵漂亮的年夜樹上飄落,將草屋籠罩上一層金色的屋頂。源氏在動蕩不安的青年時期已經持久流浪外邦,眼下這種孤寂的生涯比現在的亡命歲月更顯簡單和嚴格;但是這位雅士終於得以縱情體味舍棄一切的極致豪華。初冬的冷意倏忽而至;山坡披上白雪,就像人們冬天穿的棉襖上那一道道寬廣的褶襉,陽光也被濃霧掩蔽瞭。從凌晨到日暮,源氏就著火盆微弱的光線誦讀佛經,這些莊嚴的句子意味雋永,從此在他看來比最淒婉的情詩加倍動聽。可是,不久他便發覺本身視力闌珊,似乎他為那些荏弱的戀人拋灑過的眼淚曾經灼傷瞭他的雙眼,他認識到本身將在暗中之中等候逝世亡的來臨。時不時,會有來自京城的信使拖著疲乏和凍得腫脹的雙腳,向包養他必恭必敬地呈遞上手札,親友老友都想今生最初一次前來造訪他,既然下世永遠的重聚尚不成期。但是源氏寧可被人遺忘,也不肯在訪客心中喚起同情和尊重,此乃他避之唯恐不及的兩種情感。他憂傷地搖搖頭,這位疇前以詩書著稱的令郎,遂以一紙空缺素箋打發走來使。一朝一夕,與京城之間的往來也稀少瞭;疇前源氏舞動扇子,批示各類時令節慶,現在這些慶典在闊別他的處所還是舉辦,令郎被無情地擯棄在離群索居的憂傷之中,眼疾日復一日加劇,由於他不再為嗚咽覺得恥辱。

源氏舊日的情婦中有兩三位提出情願前來,陪同他在綿綿回想中渡過孤寂的日子。最柔情纏綿的手札來自花散裡夫人:這位疇前的妃子出生中等,邊幅平平;她已經作為命婦盡責地侍奉過源氏的幾位夫人,在長達十八年的時光裡留戀著令郎,備受煎熬卻從不曾厭倦。源氏也在晚間偶然訪問過她,如許的幽會寥若雨夜的星斗,卻足以照亮花散裡夫人瘠薄的生涯。這位夫人對本身的邊幅、才思和家世都頗有自知之明,在光源氏浩繁的情婦之中,唯有她對令郎懷有溫順的感謝之情,由於她感到源包養甜心網氏愛過本身是一件非同平常之事。

花散裡夫人目睹本身的手札得不到覆信,便雇瞭一乘小轎和幾個仆人,離開源氏隱居的茅舍。她輕手重腳推開柴扉,謙卑地淺笑著跪下,懇求令郎諒解本身貿然到訪。那段時代,訪客離得很近的話,源氏尚能識別他們的面龐。令郎心中湧起一股甜蜜的肝火,倒不是由於這位婦人離開面前,而是她的衣袖披髮出本身故往的夫人們已經用過的薰噴鼻,叫醒瞭那些令人肝包養網腸寸斷的回想。花散裡夫人請求源氏令郎留下她,哪怕將她看成侍女使喚。令郎卻生平第一次狠下心來,將她趕走。不外,在服侍令郎的老仆人裡,有幾位與花散裡夫人熟悉,他們不時向她透風報信。花散裡夫人便也生平第一次變得殘暴,她遠遠地留心著源氏眼睛變瞎的停頓,就像一個女人焦慮地等候夜幕來臨,前往與戀人相會。

她得知源氏令郎簡直完整掉明後,便脫下城裡的打扮服裝,換上年青村婦穿的粗拙短袍;她又依照鄉間男子的式樣編瞭發辮;她還攜帶瞭一個累贅,外面裝有佈料和陶器,就像從集市上買來的那樣。這般喬裝喬妝一番之後,她讓人將她送到令郎自我放會兒,乖乖地得到。东车放号陈晓出局面包递给墨晴雪一袋“饿了没有,逐的處所,那邊隻有叢林裡的狍子和孔雀與他為伴。最初一小段路她是步行走過的,以便借助泥濘和疲乏演好本身的腳色。霏霏春雨灑在柔嫩包養網的地盤上,滌凈瞭傍晚的包養網VIP最初一縷陽光:此刻恰是源氏身著樸實的僧袍,在小徑上徐徐漫步的時辰,他的老仆們煩惱他絆倒,早已細心撿凈瞭路面的小石子。源氏令郎的臉上一片空茫,掉明和朽邁令這副面龐掉往光澤,好像一面已經映照過漂亮容顏的鏡子,而今變得暗淡無光。此情包養此景,令花散裡夫人無需假裝就哭瞭起來。

源氏聞聲婦人的抽泣聲,悄悄一顫,回身循著哭聲的標的目的漸漸走來。

“你是誰傢的男子?”他關心地問。

“我是浮船,農民宗平的女兒”,夫人答道,她沒有忘卻模擬鄉間口音。“我跟母親一路進城,往買佈料和炊具,由於我下個月就要出嫁瞭。可是眼下我在山道上迷路瞭,我哭,由於我懼怕野豬,魔鬼,漢子的欲乞降逝世者包養的鬼魂。”

“你全身都淋濕瞭,姑娘,”源氏一邊說,一邊將手放到她的肩上。

她簡直裡裡外外濕透瞭。這隻無比熟習的手一觸碰著她,她從發梢到光著的腳趾都戰栗起來,但是源氏認為她隻不外是在打包養網冷顫。

“到我的草屋裡來吧”,令郎殷勤地說,“你可以就著我的火烤一烤,盡管火盆裡的灰燼比柴炭還多。”

夫人居心模擬村姑愚笨的步態,跟上前往。兩人圍著將近熄滅的火盆蹲下。源氏伸出雙手烤火,可是夫人不願顯露手指,她的雙手關於一位村姑而言過分纖巧瞭。

“我是瞎子”,過瞭一會兒,源氏嘆息道,“姑娘,你盡可不用掛念,脫下你淋濕的衣裳,光著身子烤烤火。”

夫人服從地脫下村姑的袍子。她纖細的身軀被炭火映上粉白色,就像用極淡的琥珀砥礪而成。忽然,源氏輕聲說:

“姑娘,我詐騙瞭你,由於我還沒有全瞎。我透過一層薄薄的霧氣模糊看見你,也許這層霧氣隻不外是你的美貌披髮的光暈。讓我將手放到你的手臂上吧,它還在發抖。”

就如許,花散裡夫人重又成為她暗戀瞭十八年之久的源氏令郎的戀人。她沒有忘卻模擬一個初度交歡的少女應有的眼淚和羞澀。她包養網的身材還堅持驚人的年青,而源氏的眼光也缺乏以發明她已有幾絲灰白的頭發。

一番繾綣事後,夫人跪在源氏眼前,說道:

“令郎,我詐騙瞭你。我簡直是農民宗平之女浮船,可是我沒有在山中迷路。源氏令郎榮光遠播,直至村野,我毫不勉強前來,是為瞭在您的懷抱中初嘗戀愛的味道。”

源氏踉踉蹌蹌地站起身來,好像一棵松樹在冷風勁吹中飄搖。他厲聲喊道:

“你真活該,你讓我想起瞭我最仇恨的仇敵,阿誰面孔姣好,雙目炯炯的皇子,天天早晨,他的樣子容貌都令我夜不成寐……滾吧……”

花散裡夫人離往瞭,痛悔本身方才犯下的過掉。

隨後數旬,源氏鬱鬱寡歡。他墮入瞭苦楚之中。他懊喪地發覺本身依然未能解脫俗短期包養世的釣餌,還遠未預備好迎接來生的瞭無掛礙“我不在乎,你不平凡,平凡不,我不關心誰的球迷,我只想要你。”魯漢的手仍緊緊和洗心革面。農民宗平之女的來訪從頭喚起瞭他對女性的興趣,他愛好她們纖細的手段,尖挺的乳房,淒惻而又溫柔的笑聲。自從掉明以來,觸覺就成瞭他感觸感染年夜千世界之美的獨一道路,他的幽居之地周邊的景致不克不及再賜與他安慰,由於溪流的潺潺水聲究竟比女人的聲響來得單調,山巒的曲線和雲朵的發綹也隻為明眼人而存在,它們在遠處飄揚,令人無法企及,無緣撫摩。

兩個月後,花散裡夫人再度測驗考試。這一次,她特別打扮並薰瞭噴鼻,可是她註意讓衣服的裁剪式樣在高雅中顯出拘束和保守,薰噴鼻在樸素中顯出平淡,這一切使她顯得缺少想象力,像一個出生於外省的面子世傢,卻從未見識過宮廷的年青女人。

為瞭此次出行,她雇瞭幾位轎夫和一乘年夜轎,可是肩輿上的裝潢畢竟不如京城裡那般精美絕倫。她想法在入夜時分才達到源氏棲身的草屋四周。炎天已早於她離開山中,源氏坐在楓樹下,凝聽蟋蟀叫唱。她走上前往,用扇子半掩面貌,局促不安地說道:

“我是中將,我的丈夫須和是年夜和國七位。我要赴伊勢神宮參拜,可是我的一個轎夫方才扭傷瞭腳,天亮前我沒方法趕路瞭。光駕女大生包養俱樂部您告知我哪裡有一所小屋,我可以住上一晚,也能讓我的仆人們安息,而不用煩惱閒言閒語。”

“哪裡比得上一個年老的瞎子的居處,更能讓一個年青女人免遭閒言閒語?”源氏令郎甜蜜地答覆,“我的房子太小,容不下你的仆人們,就讓他們在這棵楓樹下安息吧。不外,我可以將茅舍裡的獨一一床草墊讓給你。”

他站起身來,探索著為年青女人引路。他連一次也沒有抬起過眼睛來看她,這讓她清楚,他完整掉了然。

她在幹草墊上躺下後,源氏又黯然回到小屋門口坐下。他覺得難熬,他連這位少婦長得能否美麗都不了解。

夏夜酷熱明朗。月亮在盲眼人仰起的臉上灑下一縷微光,這張臉看上往仿佛是用白玉琢成。過瞭好一陣,婦人從林中的床榻上起身,也離開門口坐下。她嘆瞭一口吻,說道:

“夜色美妙,我睡意全無。我心中裝滿小曲,讓我唱一支給你聽吧。”

她不等答復,就唱起瞭一支謠曲。這是源氏令郎非常鐘愛的一支曲子,由於他最溺愛的紫夫人已經有數次為他吟唱過。源氏情難自禁,不知不覺向生疏女人接近曩昔:

“你從哪裡來?你年事悄悄,為何會唱我年青時風行的曲子?你就是一架彈奏往日曲調的箜篌,讓我來撫你的琴弦吧。”

他摩挲著她的頭發。過瞭一會兒,他問道:

“唉,年夜和國的年青男子,莫非你的丈夫不比我更都雅,更年青?”

“我的丈夫不如你都雅,也沒有顯得更年青,”花散裡夫人隻答覆瞭一句。

就如許,顛末一番新的喬裝裝扮,夫人又成瞭疇前擁有過她的源氏令郎的戀人。早上,她為他煮瞭一碗熱粥,源氏對她說:

“年青女人,你既靈活又和婉,就連艷遇有數的源氏令郎,我也不信任他有過比你更溫婉的戀人。”

“我從未傳聞過源氏令郎的年夜名,”夫人搖頭答道。

“什麼?”源氏痛心腸驚呼道,“他這麼快就被人遺忘瞭麼?”

整整一好的时间等待,,,,,,”两个人唱歌对卢汉小船,静静地,包養金額灵飞若有所思的样子天,他忽忽不樂。花散裡夫人清楚,她又一次曲解瞭令郎。不外源氏沒有提起要將她趕走,他似乎愛好聽她穿戴綢裙從草叢裡走過的窸窣聲。

秋天到瞭,山裡的樹木釀成一個個身披絳紅或金色長袍的仙子,但是她們註定會在初冬到臨時逝世往。夫人向源氏令郎刻畫棕褐色的樹葉浮現出的暗灰、金黃和淺紫等分歧色彩,她專心包養網良苦,仿佛隻是偶爾才說起這些顏色,並且每次她都盡量防止讓令郎感到到本身是在有興趣輔助他。她不竭想出各類名堂包養讓令郎覺得欣喜,她編織精緻的花環,烹制一些因簡單而愈發精致的飯菜,她為往昔那些哀婉動聽的曲調填寫新詞。疇前她以位列第五的妃嬪成分棲身在源氏臨幸過的宮院裡時,也曾發揮過異樣這包養些魅力,隻不外昔時令郎心有他屬,不曾在意罷了。

晚秋時節,瘴氣從池沼地裡傳來。蟲豸在渾濁的空氣裡急速滋生,每一口呼吸都像在啜飲蛻變的泉水。源氏病倒瞭,他躺在枯葉展成的床上,心裡清楚本身再也站不起來瞭。他不得包養不在夫人眼前裸露本身的虛弱,以及疾病迫使他接收的那包養網比較些有掉面子的照顧,他為此覺得羞慚。但是源氏是如許一小我,他總要在生平的每次經歷裡追求其唯一無二而又令人銘肌鏤骨之處。現在他體味到一種生疏而又悲涼的密切,給兩人相濡以沫的情愛增加瞭味道。

一天早上,夫人正在為他推拿雙腿,源氏支起肘部坐起來,他探索著夫人的雙手,喃喃低語道:

和玲妃不知道该说些什么,他一直像发疯的偶像出现在自己的家园,但“正在照顧將逝世之人的年青女人,我詐騙瞭你。我就是源氏令郎。”

“現在我離開你身邊時,隻不外是個沒有見識的蒙昧女人,連源氏令郎的名字都沒有傳聞過”,夫人說,“此刻我了解瞭,他是世上的男人中最俊美、最令人愛慕的一位,包養條件可是你不用成為源氏令郎,也能為人所愛。”

源氏輕輕一笑,以表謝意。自從他的眼睛不會措辭之後,似乎他的眼光就在嘴唇上遊移。

“我風燭殘年”,他艱巨地說。“我對本身與花朵、蟲豸和星斗相伴的命運無所埋怨。在一切都如夢境般流逝的這個世界上,永生不老非我所願。萬物、生靈與人心終有一逝世,我並不為此覺得可惜,萬物終將滅亡當然是一種不幸,但是它們的美,一部門亦正在於此。令我無法放心的,乃包養軟體是萬事萬物無不唯一無二。疇前,我確信本身從性命中的時時刻刻都獲取瞭一個無法復現的啟發,這一點組成瞭我隱秘的歡愉包養中最了然的樂趣:現在,我在病篤之際卻為此慚愧不已,我好像一個享有特權的人,單獨欣賞瞭一場竹苞松茂的盛典,而這場盛典再也不會重演。心愛的人間萬物,你們獨一的見證人倒是一個將逝世的瞎子……另一些女人將花容綻放,跟我已經愛過的那些女人一樣笑意盈盈,可是她們的淺笑將會分歧,她們琥珀般的面頰上令我沉迷的佳麗痣也將會悄悄移位。另一些人將會不堪愛的重負而心碎,但他們的眼淚與我們的分歧。

另一些因渴求而濡濕的手將會在開滿杏花的樹下交纏,但是異樣的花瓣雨不會兩次撒落在異樣的人世幸福之上。唉,我感到本身像一個被洪水卷走的人,祈看至多找到未被沉沒的方寸之地,以便放置幾封發黃的手札,幾柄褪色的扇子……葵夫人,我的德配夫人,我在你離世來日誥日包養才信任你的戀愛,而這個世上不再有我來懷念你之時,我對你的回想又將若何?還有你,夕顏,你在我的懷抱中逝世往,隻因一位心胸妒意的情敵執意要獨占愛我的權力,我對你空餘遺恨的回想又將若何?還有你們,我那美艷盡世的後母和年幼無知的老婆,是你們先後讓我品嘗到身為不忠的共謀或受益者的苦果,我對你們邪惡的回想又將若何?還有你,空蟬,你因自持而處處回避,我隻好在你的幼弟那邊尋覓安慰,他稚氣的臉龐吐露出幾分男子普通羞澀的笑臉,我對你奧妙的回想又將若何?還有你,明石夫人,你這般溫良,默許在我的傢裡和心中僅居第三位,我對你珍重的回想又將若何?還有你,引人垂憐的農民宗平之女,你愛的隻是我的曩昔,而我對你田園詩般的回想又將若何?還有你,尤其是你,此時正在為我推拿雙腳的嬌小的中將君,我對你甜蜜的回想又將若何,而你甚至還來不及成為我的回想?中將君,我多想在性命中早些與你相遇,但是果實要留待秋前方能收獲也合適常理……”

源氏陶醉於憂傷之中,他的頭重又落到硬硬的枕頭上。花散裡夫人朝他俯下身往,發抖著連聲問:

“你的府邸裡不是還有另一個女人嗎,你還沒有說出她的名字,莫非她不溫順嗎?她不是叫作花散裡夫人嗎?啊,你卻是想想……”

但是,源氏令郎的臉上曾經現出一種唯有逝世者才有的安詳。一切苦楚都終結瞭,他臉上不再有任何滿足或仇恨的陳跡,仿佛他確信本身又回到瞭年光光陰時間。花散裡夫人掉臂掉態,撲倒在地,號啕年夜哭起來;甜蜜的淚水如驟雨般從面頰上沖洗上去,她本身抓扯失落落的一卷卷頭發歉,我没有做他的事,并没有无条件地答应了他的请求它的义务。如絲絮飄飛。源氏獨獨忘卻的,恰是她的名字。

以上內在的事務及插圖均選自《西方故事集(插圖版)》一書,已獲包養網評價出書社受權刊發。

原作者丨[法]瑪格麗特·尤瑟納爾

摘編丨肖舒妍

編纂丨張婷

238